9. August 2018

Das Umfeld, in welchem Unternehmen erfolgreich wirtschaften müssen, verändert sich seit einigen Jahren radikal. Es wird zunehmend von VUCA – von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität – erfasst. Digitalisierung, Globalisierung und zunehmende Vernetzung generieren eine exponentiell steigende Komplexität, die mit den herkömmlichen Ansätzen von Führung und Zusammenarbeit nicht mehr beherrschbar ist. Damit verändern sich die Grundregeln von Wertstiftung und Wertschöpfung fundamental.

Gleichzeitig sehen sich Unternehmen mit einem zunehmenden Fachkräftemangel in einen War for Talent geworfen. Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung werden in verschärfter Weise zu zentralen Wettbewerbsvorteilen. Junge Menschen der viel zitierten Generationen Y und Z stellen dabei gesteigerte Erwartungen an ihre Arbeitgeber. Vor dem Hintergrund einer generellen gesellschaftlichen Entwicklung hin zu mehr Autonomiebestreben und Individualismus möchten sie sich lebenslang lernend unter optimalen Arbeitsbedingungen intrinsisch motiviert als sinnstiftend erleben, ohne von Autoritäten dominiert zu werden.

Somit werden die Antworten auf die beiden folgenden Fragen für Unternehmen zu zentralen Erfolgsfaktoren: Wie gestaltet sich Wertschöpfung, in der unter komplexesten Bedingungen Aufgaben sinnvoll verteilt und effizient bearbeitet werden können? Und wie lässt sich im Unternehmen der Faktor Mensch stärken und sinnstiftend das Potenzial intrinsischer Motivation heben?

Führung spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. In neuer Form kann sie die Basis legen, um die oben genannte doppelte Wertstiftung möglich zu machen. Die Motivationsforschung hat Sinnstiftung, Autonomie und das Gefühl, besser zu werden, als zentrale Faktoren intrinsischer Motivation identifiziert (siehe z.B. Dan Pink). Die selben Faktoren erlauben es geleichzeitig, Komplexität beherrschbar zu machen. Die Gestaltung eines Umfelds, in welchem diese drei Faktoren sowohl für den Menschen als auch für den Unternehmenserfolg maximal wirken können, ist damit zentraler Bestandteil agiler Führung.

Durch Purpose und Rahmensetzung in der Unübersichtlichkeit orientieren

Wo in der VUCA-Situation die Komplexität der Stakeholderinteressen und der Auftragslage Eindeutigkeit zunichte machen und Mitarbeitende jeden Tag vor einer neuen Situation stehen, verlieren eindeutige, feste Ziele sowie die Einhaltung von Regeln und Prozessen an Wirkkraft. Anstelle eines fixen Fernziels, das hierarchisch »nach unten« kaskadiert wird, spannt agile Führung ein offeneres Zielfeld auf, dem man sich iterativ annähert und das sich erst Schritt für Schritt konkretisiert. Unter Nutzung der aktuell günstigsten Faktoren wird kurzfristig fokussiert ein Nahziel angesteuert, das mit einer präzisen Taktik erfüllt wird. Zentrale Bedeutung für die Orientierung der Mitarbeitenden erlangt dabei Purpose: Dieser »Sinn-Zweck« wird als richtungsweisende, sinnstiftende Vision klar und stabil gesetzt, ohne den Freiraum zu beschneiden, wie er erlangt werden kann. Da er nicht nur Wert, sondern auch Sinn stiftet, wirkt der Purpose nicht nur richtungsweisend, sondern motiviert Mitarbeitende intrinsisch und erlaubt starke Identifikation. An die Stelle von engen Regeln und starren Prozessen setzt agile Führung Frameworks und arbeitet mit Prinzipien. Rahmenwerke stecken dabei einen Freiraum ab, innerhalb dessen von den Mitarbeitenden autonom Sinn gestiftet und Wert geschöpft werden können. Prinzipien definieren einen klaren Spielraum für Verhalten, in dem jedoch ebenfalls auf die jeweilige individuelle Situation reagiert werden kann.

Selbstorganisation ermöglichen, um Komplexität zu beherrschen

Dem Ashbyschen Gesetz folgend kann man sagen: Je komplexer das Umfeld ist, desto komplexer muss die Steuerung gestaltet sein, um das Umfeld beherrschen zu können. In der VUCA-Situation wird das klassische Modell einer Hierarchie, deren oberste Führungsperson alle Entscheidungen trifft, problematisch. Der Fachexperte an der Spitze wird zum Flaschenhals; und das hierarchische Modell ist »zu einfach gestrickt« für die Komplexität der Situation. Zentrale Aufgabe agiler Führung ist es daher, selbstorganisierte Teams aufzubauen, die in autonomer Ausgestaltung eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können. In selbstorganisierten Teams erhöht sich die Varianz der Modalitäten von (temporärer) Führung, Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung enorm, womit gesteigerte Komplexitätsbeherrschung möglich wird. Gleichzeitig wirkt die Autonomie der Selbstorganisation intrinsisch motivierend. Es obliegt dabei der agilen Führungskraft, selbstorganisierte Team zu ermächtigen, zu befähigen und in Selbstverantwortung zu halten.

Ein kontinuierlich lernendes System schaffen

In einfachen und überschaubaren Umfeldern ist es bewährt, zuerst die Situation zu analysieren um anschließend auf Basis der Einschätzung in ein sinnvolles Handeln zu gehen. In der VUCA-Situation verliert dieses Vorgehen seine Wirkkraft, da Komplexität und Dynamik die Halbwertzeit von Analysen radikal verkürzen. Hier hat sich folgendes Vorgehen bewährt: Zuerst handeln und damit eine empirische Basis der Erfahrung schaffen, dann kurzzyklisch auswerten, welches Handeln sich bewährt (und welches nicht) und schließlich kontinuierlich lernend Handlungseffizienz und Wertstiftung optimieren. Selbst lernen und andere weiter bringen wird hierbei zum zentralen Erfolgsfaktor und Grundmotivator. Die Implementierung regelmäßiger Reviews (bezogen auf das Produkt/Konzept), Retrospektiven (bezogen auf die Art der Zusammenarbeit) sowie eine dauernde Identifikation von Hürden (Impediments) und klares (Leistungs- und Beziehungs-)Feedback sind zentrale Werkzeuge agiler Führung. All dies ist nicht möglich, ohne die Etablierung einer Lernkultur, in der jeder Fehler als wertvolle Lernchance angesehen und genutzt wird. Fail fast wird zu einem zentralen Leitspruch agiler Führungsarbeit.

Cultivating Leadership

In der klassisch-hierarchischen Organisation wird die Führungskraft als direkt gestaltender Treiber des Erfolgs gesehen, der seinen Führungsbereich maschinengleich optimal konfiguriert, einstellt, steuert und geschmiert hält. Die Leitmetapher für die agile Führungskraft dürfte im Gegensatz dazu der Gärtner sein, der ein lebendiges Ökosystem am Wachsen und Gedeihen hält. Agile Führung gestaltet das Umfeld, etabliert Rahmenbedingungen, schafft Hürden aus dem Weg, unterstützt den Eigenantrieb, fördert Synergien… und agiert damit vor allem indirekt. Sie ermächtigt und verpflichtet zur Selbstverantwortung, ohne die Mitarbeitenden allein zu lassen. Sie sorgt dafür, dass Mitarbeitende in Selbstsorge adäquat mit Belastung, Konflikt und Spannung umgehen können. Sie verhilft zur Selbsthilfe. In diesem Sinne ist agile Führung immer auch Kultur- und Entwicklungsarbeit.

Agile Transformationsarbeit

Was in den oben stehenden Absätzen für die agile Führung von Teams gilt, hat gleichermaßen Relevanz für die Führung ganzer Organisationen. Statt Organisationen mit einem eng gefassten und langfristigen Zielbild durch hierarchisch gesteuertes Change Management von A nach B zu verändern, hält agile Führung das eigene Unternehmen unter dem Leitstern eines klaren Purpose als lernende Organisation in dauernder Transformation. Wo früher strategische Themen in einem Top-Down Deployment ins Unternehmen getrieben wurden, lässt agile Führung sie in der VUCA-Situation idealiter aus der selbstorganisierten Kraft aller Mitarbeitenden emergieren; Geschäftsfelder werden co-kreativ geboren, im Kleinen getestet, dann iterativ weiterentwickelt und bei Erfolg sukzessive ins Große skaliert. Wie auch in der klassischen Organisation kommt der agile Führungskraft hierbei eine Vorbildfunktion zu: Wer agile Werte wie Commitment, Offenheit, Fokus, Mut und Respekt ins Unternehmen bringen möchte, muss sie zuallererst in die eigene Führungsarbeit integrieren und in seinem Verhalten lebendig machen.

Johannes Ries

Foto: Hanna Göhler

Nachbemerkung: Dieser Text entstand als erster Entwurf im Rahmen einer laufenden co-kreativen Initiative zum Thema Agile Leadership der Robert Bosch GmbH und der SYNNECTA. Über die Ergebnisse der Initiative werden wir in diesem Blog weiter berichten. Der Autor dankt den Mitgliedern des Co-Creation Teams Michael Knuth, Jörg Jockel, Dennis Heine und Martin Hurich sowie Christian Fust für die wertvollen Anregungen.

4. Oktober 2017

Passen »Agilität« und »Controlling« zusammen? – Der große Münchner »Congress der Controller« 2017 trug den Titel »Agiles Controlling in der digitalen Realität – Umbrüche erfolgreich managen«. Ich habe ein fantastisches Angebot bekommen: Tiefer Eintauchen ins Thema mit einer professionellen Ausbildung zum »Agile Culture Coach«. In Beiträgen für das ICV-ControllingBlog berichte ich davon. Heute: Modul 3: Agile Methoden und Scrum.

War es im ersten Modul I der Ausbildung, wie hier berichtet, um »Agile Führung und Beteiligung« gegangen, folgte im Mai Modul II zum Thema »Agilität und Persönlichkeit«. Hier rückte »Das Konstrukt Persönlichkeit« in den Mittelpunkt, wurden u.a. Struktur- und Persönlichkeitstests behandelt.

Im Juli stand mit Modul III das Thema »Agile Methoden und Scrum« auf dem Programm. Es wurden verschiedene agile Formate, Design Thinking, Strategietools sowie Konferenzformate behandelt. Wir 14 Teilnehmer sollten die Logik agiler Methoden und die damit verbundenen wichtigsten Werkzeuge kennenlernen. Ziel: In Organisationen Scrum-Teams aufbauen und fundiert begleiten können.

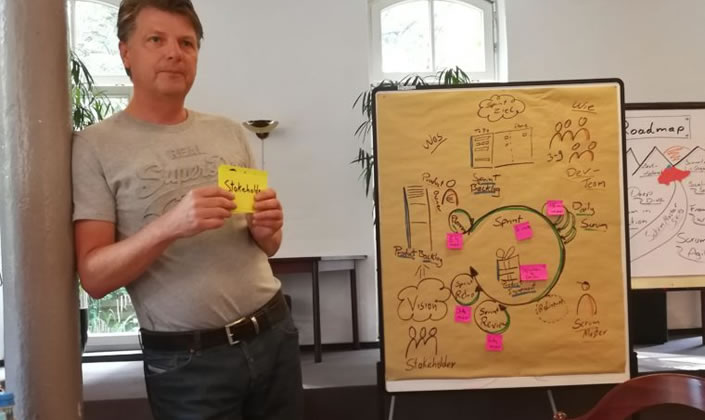

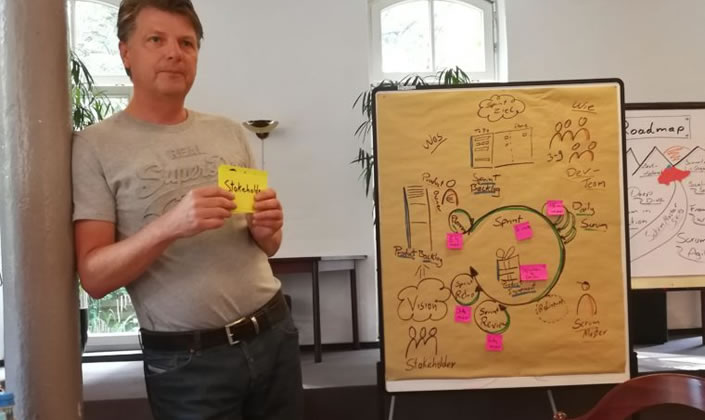

Beim Schwerpunkt Scrum ging es zunächst um das Scrum Framework mit Rollen, Artefakten, Regeln etc., es ging um Fragen wie Emergent Architecture und Reporting. Ausführlich wurden Scrum Teams und die Aufgaben des Scrum Masters behandelt. Gut aufpassen war auch deshalb angesagt, weil ein weiteres Ziel dieses Moduls darin bestand, das nötige Wissen für eine erfolgreiche Prüfung zum Professional Scrum Master zu bekommen.

Als Ausbilder hatte Veranstalter SYNNECTA mit Jean Pierre Berchez und Johannes Ries zwei ausgewiesene Experten aufgeboten. Sie führten souverän und fesselnd durch einen ganzen Berg von neuem Wissen. Berchez (Bild) ist seit 1995 mit Scrum vertraut. Der zertifizierte Scrum-Trainer und -Coach organisiert u.a. Scrum-Zertifizierungsworkshops mit den Erfindern von Scrum, Dr. Jeff Sutherland und Ken Schwaber. Johannes Ries hilft Menschen in Organisationen in der unvorhersehbaren VUCA-Welt Antworten zu finden für Unternehmensplanung, Strategie und Organisationsentwicklung.

Potenziale von Teams vereinen

Agile Teams sind VUCA-resilient, wenn sie sich für jede Situation durch ein Höchstmaß an Diversität und Interdisziplinarität gewappnet haben. Schnell können Teams bzw. Projekte »anschwellen«, der »Aufgabendschungel« immer unübersichtlicher werden. Oft arbeiten Team-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, evtl. sogar in diversen Zeitzonen. Da sind wirksame Tools für die Aufgabenverwaltung unerlässlich.

Für »Agiles Projektmanagement« behandelte das Ausbildungsmodul Scrum – eine agile Methode für komplexe Entwicklungsprojekte. Scrum macht effektiv, indem es die Fähigkeit der Beteiligten fördert, ihr Potenzial zu vereinen. Dafür sieht das Scrum-Konzept verschiedene, klar definierte Rollen vor, wie Product Owner, Development Team, Scrum Master. Der aus dem Entwicklungsteam heraus gewählte Scrum Master etwa unterstützt und überwacht den gesamten Prozess. Die Arbeitsabläufe sind klar strukturiert, in einem gemeinsam gepflegten Taskboard sind die zu erledigenden und die erledigten Aufgaben für das Team transparent. Wir Teilnehmer lernen verschiedene Scrum-Tools genauer kennen – und probieren sie selbst mit einem eigenen fiktiven Scrum-Projekt aus. Da ist z.B. das »Product Backlog«, eine vom Product Owner gepflegte Liste mit User Stories bzw. Anforderungen. Da gibt es z.B. die »Sprints« – jedes Inkrement ist eine Time-Box von i.d.R. 30 Kalendertagen – und da ist das »Sprint Backlog«, eine Liste von Aufgaben, die erforderlich sind, um die für den Sprint ausgewählten Anforderungen des Product Backlogs in ein auslieferbares Produkt umzusetzen.

Auch unser Ausbildungsmodul III war in (vier) Sprints gegliedert. Im Sprint 1 bildeten wir Kursteilnehmer Teams, in denen wir in diesen zwei Tagen Scrum aktiv erleben konnten. Im Sprint 2 lernten wir als »Scrum-Team-Member« das »Warum« für Agile und Scrum verstehen, um es später in unseren Organisationen nutzbringend vertreten zu können (Warum Agilität? #Cynefin #VUCA #Simulation). Im Sprint 3 lernten wir Teilnehmer das Scrum Framework verstehen, um es effektiv einsetzen zu können (und die Zertifikatsprüfung zu bestehen) (#Rolle #Practices/Tools #Events #Artefakte #Mythen). Und im Sprint 4 schließlich führten unsere Teams ein Scrum-Übungsprojekt durch, bei dem wir Scrum in Aktion erleben konnten (#Vision #Product Backlog mit User Stories #Priorisieren der Backlog Items #Schätzen).

Einleuchtend, aber keineswegs simpel

Das agile Vorgehen und Scrum leuchten mir nun ein: Durch klare Priorisierungen werden z.B. wirklich jene Produkte verfügbar gemacht, die der Kunde am dringendsten braucht. Auslieferbare (Teil-)Produkte werden in z.B. monatlichen Abständen, am Ende jeder Iteration vorgelegt. In der gesamten Produktentwicklung ist der jeweils erreichte Stand jederzeit transparent. Läuft etwas in die falsche Richtung oder türmen sich Hindernisse auf, kann mit den täglichen Überprüfungen durch das gesamte Team schnell reagiert werden. Dieses häufige, regelmäßige Feedback im Tagesrhythmus sorgt für kontinuierliche Verbesserungen, sowohl im Prozess als auch beim Produkt.

Die Grundprinzipien klingen einleuchtend, Scrum ist aber sicher nicht simpel. Trainer und auch einige Kursteilnehmer mit ersten Scrum-Erfahrungen machen in spannenden Diskussionen deutlich, dass die praktische Umsetzung in komplexen Systemlandschaften und Organisationen alles andere als einfach ist. Denn in der Praxis gibt es keine homogenen Systemumgebungen. Und die größte Herausforderung sehe ich in den notwendigen Veränderungen der Organisation für einen geeigneten Rahmen.

(Berichte von weiteren Modulen der Agile Culture Coach Ausbildung folgen.)

Hans-Peter Sander

blog.icv-controlling.com

23. August 2017

»Agilität« und »Controlling« – das passt! Hatte das nicht zuletzt der diesjährige, große Münchner »Congress der Controller« schon mit seinem Titel, »Agiles Controlling in der digitalen Realität – Umbrüche erfolgreich managen«, postuliert? Oder passt es doch nicht – wie es in mancher kritischen Diskussion immer wieder heißt …? Ich habe ein fantastisches Angebot bekommen: Tief eintauchen ins Thema mit einer professionellen Ausbildung zum »Agile Culture Coach«! In Blog-Beiträgen werde ich hier davon berichten.

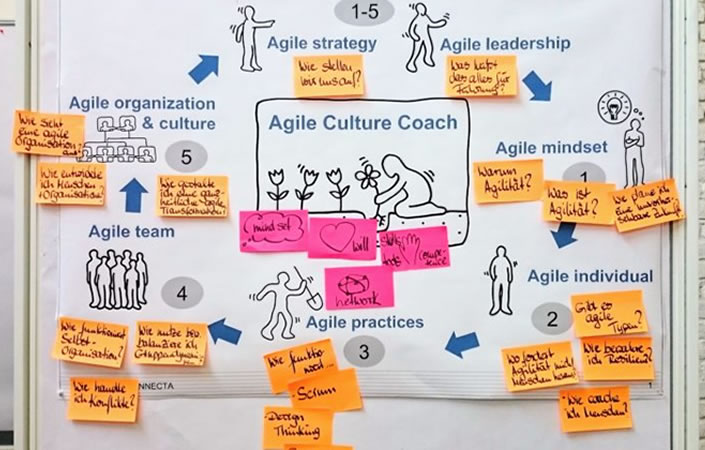

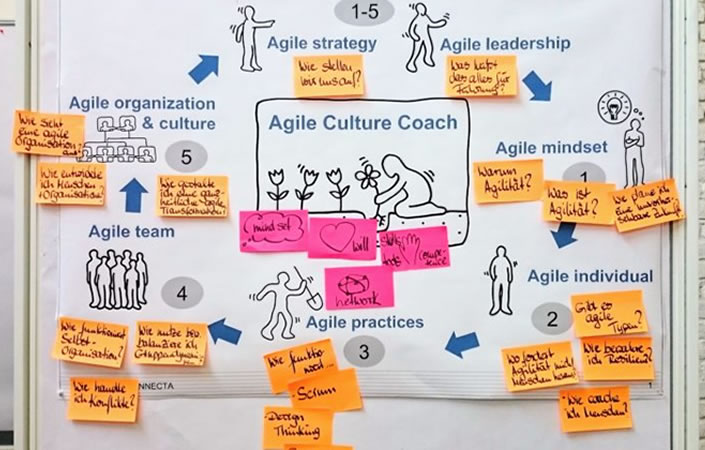

Ein Jahr lang beschäftigt mich diese Ausbildung mit fünf mehrtägigen Modulen: »Agile Führung und Beteiligung«, »Agilität und Persönlichkeit«, »Agile Methoden und Scrum«, »Agile Teams und Konflikte«, »Agile Organisation und Kultur«. Gemeinsam mit 13 anderen Teilnehmern erlebe ich diese Ausbildung durch die SYNNECTA, einer Beratung für Organisationsentwicklung und Change Management in Köln. Zum dritten Mal findet der Kurs inzwischen statt, den die Gastgeber mit sichtbarem Stolz als »das Original« bezeichnen.

»Agile Führung und Beteiligung«

Das erste 3-Tages-Modul ist mit »Agile Führung und Beteiligung« überschrieben. Ein spannender Einstieg, bei dem es schon um viel mehr geht, als nur um eine Orientierung einschließlich Begriffsklärungen. Behandelt werden: »Agile strategy« – Wie stellen wir uns auf?, »Agile leadership« – Was heißt das alles für die Führung? sowie »Agile mindset« – Warum Agilität? Was ist Agilität? Wie plane ich eine unvorhersehbare Zukunft?

Ja, was ist eigentlich »Agilität«? Verbreitet herrscht ein schwammiges Verständnis vor. Und es stimmt schon, was die beiden Trainer, Renate Standfest und Dr. Johannes Ries, sagen: Oft werde das Wort »agil« sogar als Entschuldigung für nicht eingehaltene Termine, Verpflichtungen missbraucht. Überzeugend machen sie klar, dass »jenseits von Effekthascherei und Bullshit Bingo« hinter dem Begriff »wertvolle Gedanken und Konzepte« stecken, die Teams, Organisationen und Führungskräfte in der heutigen Zeit – sie nennen diese »VUCA-Situation« – handlungsfähig machen.

Unsere »heutige Zeit«, geprägt von Digitalisierung, politischen Umbrüchen, Klimawandel usw., wird bekanntlich als »VUCA-Welt« bezeichnet. Sie ist geprägt von »Volatility« – Instabilität, rasche, grundlegende Veränderlichkeit, von »Uncertainty« – Ungewissheit, ja Unberechenbarkeit, von »Complexity« – Komplexität und von »Ambiguity« – es gibt keine einfachen Ursache-Wirkungszusammenhänge mehr, deshalb dominiert Mehrdeutigkeit. Wenn in dieser VUCA-Welt »lineare Methoden« nicht mehr funktionieren; welche sind es dann?

»Agilität«? – Was ist das eigentlich? Unsere Kursleiter verweigern »die eine, 100-prozentige« Definition. Sie verweisen vielmehr auf die »Dimensionen von Agilität« und empfehlen als Grundlage das »Agile Manifest«. Dieses »Manifest für Agile Softwareentwicklung« (2001 unterschrieben von 17 Personen aus dem Programmierer-Umfeld) verweist auf einige Schwerpunkte:

- Sie erachten »Individuen und Interaktionen« wichtiger als Prozesse und Werkzeuge;

- einem »funktionierenden Produkt« räumen sie einen größeren Stellenwert ein, als umfassenden Dokumentationen;

- sie favorisieren die »Zusammenarbeit mit dem Kunden« viel stärker als jede (Vertrags)verhandlung;

- dem »Reagieren auf Veränderung« räumen sie den klaren Vorrang gegenüber dem Befolgen eines Plans ein.

Abgeleitet aus diesem Manifest zählen die SYNNECTA-Experten 12 Prinzipien auf: Kundenzufriedenheit, Offenheit für Veränderung, iteratives Entwickeln, intensive Zusammenarbeit, Fokus auf ein motivierendes Umfeld, Face-to-face-Kommunikation, funktionierende Produkte als Fortschrittsmaß, gleichmäßiges Tempo, technische Exzellenz und gutes Design, Einfachheit, Selbstorganisation und Selbstreflexion. »Diese Auflistung fasst gut das Mindset zusammen, welches für das Funktionieren aller agilen Praktiken und Konfigurationen notwendig ist«, so Ries.

Effectuation: von Mittelorientierung, leistbarem Verlust u.a.

Die Ausbildung ist agilen Praktiken und Methoden gewidmet, die genannten Prinzipien zu realisieren. Aus der Softwareentwicklung stammend und inzwischen darüber hinauswirkend stammt etwa »Scrum«. Diese agile Methode (wird in Modul III der Ausbildung gründlich behandelt) versucht die »Aufwandskurve« so gering wie möglich zu halten.

Ein höchst interessantes Thema im ersten Modul meiner Agile-Coach-Ausbildung ist »Effectuation«. Auch dabei geht es um ganz praktische Konsequenzen aus der sich verändernden Welt – insbesondere unserer Arbeitswelt. »Nicht das ›entweder oder‹, sondern das ›sowohl als auch‹ beherrscht sie«, erklärt SYNNECTA-Expertin Renate Standfest. »Wo die Zukunft ungewiss, die Umwelt gestaltbar und die Ziele verhandelbar sind, haben wir ein ideales Feld für Effectuation.« Während wir »linear-kausale Prozesse« der Problemlösung gewöhnt sind, gelte es nun, Umstände, Zufälle und Ungeplantes als Gelegenheiten zu nutzen und sich eben nicht dagegen abzugrenzen. Großes Interesse wecken bei mir die vorgestellten vier Prinzipien von Effectuation:

- Prinzip der Mittelorientierung: Anstatt Mittel und Wege auszuwählen bzw. zu schaffen um ein vorher festgelegtes Ziel zu erreichen, gilt es hier, Ziele und Ergebnisse zu finden, die sich mit einem gegebenen Set an Mitteln erreichen lassen.

- Prinzip des leistbaren Verlusts: Man orientiert seinen Einsatz am leistbaren Verlust – und nicht am erwarteten Ertrag.

- Prinzip der Umstände und Zufälle: Umstände, Zufälle und Unerwartetes als Chancen nutzen, anstatt sich dagegen abzugrenzen.

- Prinzip der Vereinbarungen und Partnerschaften: mit denen eingehen, die bereit sind mitzumachen.

Das Modul I meiner Agile-Culture-Coach-Ausbildung ist aufgeladen mit einer Menge höchst interessanter Impulse. Ich bin überzeugt; das passt für die Controlling-Welt! Der gebotene Stoff: fesselnd und reichlich für die ersten drei Tage. Viel, viel Neues erfahre ich: von Dimensionen und Prinzipien der Agilität über Effectuation und faszinierenden Methoden wie Landscaping, Stacey-Matrix, Daily Meetup etc. bis hin zu Spielerischem wie dem Team-bildenden »Marshmellow-Spaghetti-Contest« oder auch dem ganz persönlichen Vorstellen der einzelnen Kursteilnehmer mit Hilfe von Lego- und Duplo-Bausteinen.

(Bild: »Autoren-Selfie«. Wie sich der Autor den Kursteilnehmern »präsentierte«.)

Hans-Peter Sander

blog.icv-controlling.com

5. Juni 2017

Das erste SYNNECTA Werkhaus hat stattgefunden. Ein wertvolles Geschenk, die rege Gestaltung durch viele unterschiedliche Menschen, die im Altenberger Hof in Köln am 19. Mai 2017 zusammenkamen. Darüber freuen wir uns.

Entlang der Trends des Jahrtausends waren unsere Räume ausgerichtet: Agilität, Blended Learning, Diversität, Unternehmen in der Gesellschaft. Die Teilnehmenden bewegen sich im Open Space Prinzip durch die Räume, stellen sich und anderen Fragen, sind eingeladen auch die unmöglichen Antworten zu umarmen. Im Werkhaus sind wir kritisch, ehrlich und »agil«, probieren neue Arbeitstechniken, testen Ideen und prüfen Trends.

Oder lassen Trends entstehen. Denn eine Sache ist kaum trendig, aber nicht weniger wichtig, im beruflichen Kontext Fragen zur sexuellen Orientierung zu stellen. Weil das Thema einen bedeutenden Teil menschlicher Identität betrifft, haben wir nachgefragt, online und (zum dran gewöhnen) anonym. Damit wollen wir uns für die Relevanz des Themas für Organisationen aussprechen.

Wer Unternehmen bewegen will, muss Menschen bewegen, so unsere Idee als Organisationsentwickler. Dazu braucht es Menschen, die bereit sind, ihr Denken und Handeln kritisch zu hinterfragen. Robert Franken, Feminist und Experte für digitale Potenzialentfaltung, weist uns in seinem Impulsvortrag auf die Notwendigkeit hin, sich dem eigenen Unconscious Bias bewusst zu werden. In welcher (gesellschaftlichen) Ordnung entstehen meine Gedanken über mich und andere? Auch wenn es mit Unbehagen besetzt ist, sich den eigenen Vorurteilen zu stellen: Erst wenn wir den Deutungsrahmen halbwegs verstanden haben, können wir Änderungen erwarten.

Wie fühlt es sich an, durch einen 400qm Raum zu stolpern? Michael Moritz lädt uns dazu ein, die Angst und Bedenken zuzulassen, um sie loszulassen. Lass dich fallen, du fängst dich schon auf. Der Schauspieler übt mit uns, wie wir stolpern, sogar hinfallen. Die Bedeutung von »Risiko + Mut« im eigenen Leben wahrzunehmen, welche Risiken gehe ich ein, wann bin ich mutig, wie stehe ich auf und gehe weiter – all das körperlich zu spüren und sich dem hinzugeben, dazu hat uns Michael Moritz in seiner anregenden Session motiviert.

Mit dem Blick auf Unternehmen im Wandel bleibt das Thema »Agilität« nicht aus. Wann nützt es »agil« zu sein, haben wir uns gefragt. Und haben den Praxistest gemacht. In komplexen Situationen bieten agile Vorgehensweisen und Methoden diverse Vorteile. Das haben uns die engagierten Teilnehmenden unserer Ausbildungsgruppe »Agile Culture Coach« (Staffel 2) mit dem Ubongo Flow Game gezeigt. Learning: Selbstorganisation steigert Verantwortungsbewusstsein, Motivation und Zufriedenheit.

Vom einzelnen Menschen hin zur Gesellschaft: Im Filminterview (Produktion von Filmkontor), sprach Rüdiger Müngersdorff mit Martina Merz, Maschinenbauerin, ehemalige CEO, Aufsichtsrätin. Die Frage: Was ist wichtig in der heutigen VUCA-Welt? Ihre Antwort: »Denken, und am besten auch noch Denken ohne Geländer.« Eine gute Voraussetzung, wenn es um strategische Bedeutung von Sinn und um gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen geht.

Es sind die kritischen Themen, die uns bewegen. In Formaten wie dem Werkhaus möchten wir als OrganisationsentwicklerInnen dazu anregen, sich damit zu befassen, was Menschen betrifft. Gedacht ist keine Wiederholung von modernen Buzzwords, sondern das Raum-öffnen für eben diese menschliche Fragen und Antworten. Weil in Unternehmen Menschen arbeiten.

Neben all den Diskursen und interessanten Impulsen haben wir uns am Abend mit der Geburtstagsfeier von Jörg Müngersdorff ein weiteres Geschenk gemacht, geselliges Zusammenkommen mit KollegInnen, unseren Kunden, Freundinnen und Freunden. Angestimmt mit Musik von Tobias Langguth, der unseren Abend mit Jazz, Bossa Nova und Blues begleitete.

Erhalten Sie hier Einblicke und Details aus den einzelnen Workshops:

Agilität – Sei Pippi nicht Annika!

In vier Sprints haben wir mit den Teilnehmern engagiert debattiert und verschiedene Dimensionen der Agilen Transformation beleuchtet.

- Organisation

- Führung

- Zusammenarbeit

- Mindset

Die lebendige Diskussion wurde live in Skizzen durch Susanne Ferrari – eine professionelle Zeichnerin der Visual Facilitators festgehalten. Ausgangspunkt jedes einzelnen Sprints war die Frage, warum das Thema Agilität aktuell in allen Unternehmen und Organisationen so heiß diskutiert wird.

Dabei wurde schnell deutlich, dass Agilität mehr als ein Buzzword ist. Unsere Welt wird immer mehr zur VUCA-World, Planbarkeit und Sicherheit gehören mehr und mehr der Vergangenheit an. In Zukunft sind Prognosen kaum mehr möglich, unklare Ziele und Regeln, die sich laufend ändern, sind die neue Realität. Erfolgreiche Organisationen ermöglichen Beteiligung und Resonanz, sie entwickeln ein gesundes Maß an Resilienz. Für Unternehmen ist Agilität existentiell! Dies kann auf den ersten Blick bedrohlich wirken, aber es steckt auch eine Riesen-Chance darin. Der Umgang mit Disruption und Vielfalt macht den entscheidenden Unterschied. Raus aus dem Labor, hin zum Feldversuch, sich einlassen auf iterative Prozesse, Lösungen für Probleme, die vor einer Stunde noch nicht bekannt waren, entwickeln und neue Ökosysteme entdecken – die Kraft der ungebremsten Beteiligung spüren, das ist Vitalität!

Das Ergebnis unserer vier Sprints macht deutlich – Agilität ist mehr als neue Methoden und Prozesse. Erfolgreiche agile Transformation gelingt dann, wenn die Organisation sich einer neuen Kultur öffnet, wenn neue Formen der Zusammenarbeit etabliert werden, wenn sich ein anderes Verständnis von Führung breit macht und wenn sich die beteiligten Menschen offen und mit Zuversicht den Prozess aktiv gestalten. Dieser Mindset macht Lust auf die Zukunft!

Renate Standfest

Diversity – Jenseits des Feigenblatts

Wenn ich du wäre, und sie er, was wäre dann.

Du bist nicht ich, umgekehrt auch nicht, wir sind zwei oder mehr.

Ich bin ich, aber wie und warum.

These 1: Diversity ist eine Zumutung, These 2: Diversity beginnt bei uns selbst.

Warum es eine Zumutung ist, liegt am Begriff selbst, denn Zumutung entstammt dem Wort zuschreiben, abgeleitet aus dem lateinischen imputare. Bei Vielfalt geht es auch immer um Zuschreibungen und Bilder im Kopf, die wir über uns selbst und andere haben, dem unconscious bias.

Im Workshop erlebten wir ein außerordentliches Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Thema Privilegien und daraus entstehenden Un-/Möglichkeiten im Leben Dinge zu tun, etwa im Bereich der Karrierewege. Sich persönlichen Fragen zu öffnen, bedeutet Risiko. Etwas persönliches preiszugeben, ist im Privaten vielleicht nichts Besonderes, im Beruflichen durchaus. Denn die Beschaffenheit und Logik aller Strukturen, in denen wir handeln, sind unter anderem auch beeinflusst von Machtverhältnissen, und das wirkt sich auf uns als Person aus. Unsere Identität ist davon bestimmt. Im Wort Zumutung steckt, jedenfalls in dessen Schreibweise, auch »Mut«. Diesen brauchen wir, wenn wir uns selbst beschreiben. Mehr zu Diversity bei SYNNECTA lesen Sie hier.

Hanna Göhler

Unternehmen in der Gesellschaft

Im Werkhaus haben wir das Thema als offenes Format in vier Einheiten bearbeitet. Nachdem unsere Berater Detlef Däke und Eike Reinhardt das Thema eingeführt haben, hat unser Gast Prof. Dr. Wolfgang Stark mit einem Impuls zur Frage »Welche Unternehmensverantwortung braucht unsere Gesellschaft in der Zukunft« den Diskurs eröffnet:

Corporate Social Responsibility (CSR) und Corporate Citizenship (CC) haben Einzug gehalten in die interne Auseinandersetzung vieler Unternehmen und werden durch Projekte, Stiftungen und die Bereitstellung von Sach- und Geldmittel erlebbar. Strategische Bedeutung für Sinn und Ausrichtung der Unternehmen und die Übernahme von Verantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung ist damit jedoch nicht verbunden. Unternehmenskultur ist nach innen orientiert und wird geprägt von einer Orientierung nach dem business case und der Erreichung von KPIs. Bedeutung wird CSR aber erst erlangen, wenn sich in den Unternehmen eine gesellschaftlich relevante Engagementkultur entwickelt.

(Wolfgang Stark war viele Jahre als Professor für Organisationsentwicklung an der Universität Essen/Duisburg tätig und begleitet heute mit dem Strascheg Center for Entrepreneurship Startups und junge Unternehmer.)

Wie aber kann sich eine geänderte Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft entwickeln? Unserem CoCreation-Ansatz folgend haben wir mit den interessierten Teilnehmern des Werkhauses diskutiert und uns dabei am Quadruple Helix Model orientiert, das eine Kooperation der Systeme Verwaltung, Bildung, Unternehmen und Zivilgesellschaft beschreibt. Gemeinsam sind wir überzeugt, dass eine enge Kooperation dieser Stakeholder auf Augenhöhe ein hohes Innovationspotenzial für Gesellschaft und Unternehmen bietet, wenn junge Menschen neuen Lebensmodellen folgen und gleichzeitig der demografische Wandel den Wettbewerb um Fachkräfte immer weiter verschärft. Offen geblieben sind Antworten auf die Fragen, welche Regeln eine solche Kooperation benötigt und welche Form von Führung in einer engagierten Gesellschaft erforderlich ist.

Wir wollen die Ansätze aus dem Werkhaus weiterführen und Angebote entwickeln, die als Orte des Dialogs und des Diskurses die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme zusammenführt.

Detlef Däke

Trendlabor Blended Learning

Im Trendlabor untersuchten die Teilnehmenden an mehreren Stationen die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Corporate Learning. In jeder der vier Runden wählten sie ein andereren Fokus für die Diskussion: Zu Beginn lichteten sie mit Hilfe eines Begriffs-Bingos den Dschungel der Terminologien (Blended Learning, WBT, F2F, SCORM …).

Runde 2 setzte den Schwerpunkt auf das soziale Lernen, das keineswegs auf die neuen Möglichkeiten durch öffentliche oder auch Corporate Social Media beschränkt ist. Das Königsthema »Nachhaltiger Lerntransfer« wurde anhand von rund 20 konkreten Ansätzen zur Übertragung von Gelerntem in den beruflichen Alltag sehr lebhaft diskutiert. Runde 4 schließlich beschäftigte sich mit Mikro-Lerneinheiten (Lern-Nuggets).

An den Technologie-Stationen der Anbieter Blink.it (Mobile Learning) und CBTL (Authoring) konnten die Teilnehmenden einen Einblick in aktuelle Formen des Lernens gewinnen. Zum Abschluss fassten die Teilnehmenden ihre Erkenntnisse aus dem Trendlabor in einem Satz zusammen und hielten diese ad-hoc in einem Smartphone-Video fest. Die Videos standen noch am gleichen Tag auf der Lernplattform allen Teilnehmenden zur Verfügung – ganz im Sinne des Social Learning.

Teilnehmer-Stimmen aus den Videos:

- Der hohe Anwendungsbezug gefiel den Teilnehmenden: »Es war sehr interessant, die breite Auswahl an Lerntransfer-Möglichkeiten kennenzulernen und im beruflichen Kontext zu diskutieren.«

- Für einige Teilnehmenden war es ein Augenöffner, dass modernes Learning Design auch zum Ziel hat, den Lernenden zum Lehrenden zu machen.

- Manch ein Teilnehmender äußerte sich fast philosophisch: »Lehren hat auch viel mit Nicht-Wissen zu tun. […] Ich habe gemerkt, dass ich in der Haltung »Ich habe keine Antwort“« viel mehr lernen kann. Vielleicht ist das manchmal ganz gut – zurückzutreten.«

Daniel Goetz

9. Mai 2017

Blickt jemand in den Sternenhimmel, so mag er erhabene Ruhe und Größe sehen oder Sphärenmusik hören – es sind Weisen in den Himmel zu schauen und zu hören –, Bilder, die wir uns machen. Heinrich Hertz hat als Hardcore-Naturwissenschaftler bemerkt, dass wir uns Bilder von etwas machen, die nur die Orientierung haben, mehr oder weniger unser Erklärungsbedürfnis zu stillen und unsere Handlungsoptionen zu erhöhen. Mit Hertz ist die zweierlei Weltsicht – »The world is fact and matter« oder »The world is words and stories« – so aufgelöst, dass jede Erkenntnis, jedes Bild von Wirklichkeit nur ein mögliches ist und so lange gilt, als es Nutzen stiftet und nicht als falsch gezeigt werden kann. Es sind Bilder, die unsere Erfahrungen mit der Welt bezeichnen und ordnen. Die ändern sich, wenn andere Perspektiven leistungsfähiger zu sein scheinen.

In der Organisationsentwicklung stehen wir vor einem solchen Bildwechsel – und alle Bildwechsel haben immer einen großen Einfluss auf das, was von uns im Verhalten, im Handeln gefordert wird. Wie lässt sich dieser Bildwechsel beschreiben?

Es gab eine erste, sehr wirksame Dichotomie in der Beschreibung von Unternehmen – sie begann mit nur einem Wort: wertschöpfend. Über Nacht veränderte sich das Denken – plötzlich waren bedeutsame Funktionen nicht mehr wertschöpfend und ihr Wert bestand darin, wertschöpfende Bereiche zu unterstützen. Eine Umwertung – mit der zugleich das Lean-Denken Einzug hielt. Generationen von Managern lernten, dass Reduzierung von Aufwand und konsequentes Effizienzdenken die Kunst des Managements seien. Kosten und deren Reduzierung, Entwicklung immer schlankerer Prozesse und deren Reproduktion waren das tägliche Brot der Führung. So entstand ein »Bild« von Führung und exzellenter Organisation. Es hat uns einen beispiellosen Wettlauf um das Kostengünstigste eingebracht.

Wir erleben eine neue Dichotomie – sie lässt sich mit dem Begriffspaar Agilität und Exzellenz (der Euphemismus für ein radikales Leankonzept) beschreiben. Sie trennt die Organisation in zwei distinktiv unterschiedliche Unternehmungen, eine Ausbringungs- oder Supply Chain Organisation und auf der anderen Seite die dann als agil beschriebene, in kleineren Einheiten agierende, marktnahe mit Innovationen, Produkt- und Geschäftsmodellen beschäftigte Organisation. Man kann den Grund für diese zweite Dichotomie im Digitalisierungsschub sehen, in einem reversen Globalisierungsschub, im Übergang zu einer Wissensgesellschaft – wir sehen es mehr als Reaktion auf die Erwartung von nicht linearen Ereignissen, gegenüber denen auch Smart Data blind sind, in einem etwas modischeren Wort: in Disruptiviät. Auf diese drängend werdende Erwartung, dass etwas Unvorhergesehenes eintritt und das Spiel neu bestimmt, reagieren Unternehmen mit der Zielsetzung selbst, die Quelle der Disruptivität zu sein – also innovativ oder wenigstes hoch adaptiv zu sein, also agil.

Dieses Ziel lässt sich mit der hierarchisch ebenenreich gestaffelten Organisation und mit der klassischen europäisch-amerikanischen Planungs- und Strategielogik nicht erreichen. Es besteht die Notwendigkeit inkrementelle Arbeits- und Planungsformen einzuführen, eher mit Visionsräumen zu arbeiten und neben Kosten- und Ertragszielen auch Verschwendungsziele zu setzen. Am deutlichsten wird der Unterschied der zweiten Dichotomie in der Bedeutung des Fehlers. Er war und er ist in der Ausbringungsorganisation ein Planungs- und Prozessfehler, eine Unterbrechung des wohl Kontrollierten, und es gilt, ihn unmittelbar und für immer zu beseitigen.

In der agilen Organisation ist der Fehler eine Leiter, die zu Neuem führen kann oder notwendiger Teil des flexiblen Ausprobierens, das zu neuem Lernen führt. Im Fehler verstehen wir. So wird für die agile Organisation das Spielen wieder zu einem Leitbegriff und kann dabei auf die Gedanken der Klassik zurückgreifen, z.B. auf Friedrich Schiller, der bemerkte, dass der Mensch nur da ganz Mensch sei, also im Vollbesitz seiner Möglichkeiten, wenn er spielt. Diese »andere« Art und Logik des Arbeitens gilt aber nur dort, wo das Ereignis droht oder erhofft wird – in der Ausbringungsorganisation gilt weiter die bewährte Planungs-, Prozess- und Standardisierungslogik.

Wir stürzen uns als Organisationsentwickler auf das Neue, die zweite Seite der Dichotomie, wobei wir manchmal vernachlässigen, dass die erste Seite der Dichotomie, das Alte, die Basis ist und bleibt. Psychologisch erleben wir eine ähnliche Reaktion, wie wir sie bei der ersten Dichotomie – der Unterscheidung wertschöpfend oder nicht wertschöpfend – erlebt haben: das Gefühl der Entwertung auf der einen Seite und kraftvoller, euphorischer Narzissmus auf der anderen Seite.

Was heißt das für uns? Auch wir müssen unsere Unterstützungsangebote der Dichotomie anpassen. Was benötigt die Ausbringungsorganisation psychologisch, motivatorisch …? Es wird nicht möglich sein, die für den Erfolg wesentlichen Organisationseinheiten in eine Kultur umzuwandeln, die der von Amazon Warehouses oder der von Apples Foxcom Organisation entspricht. Es wird auch in einem radikalen Leankonzept nötig sein, den Kopf und das Herz der Menschen zu gewinnen – das gilt umso mehr, als wir mit Industrie 4.0 einen deutlich höheren Ausbildungsgrad der Mitarbeiter verlangen. Neben flexiblen Bildungskonzepten, wie sie in Kombinationen mit Blended-Learning-Ansätzen zur Verfügung stehen, halten wir eine kraftvolle Wiederbelebung des Kaizen für eine Notwendigkeit – denn hier geht und ging es ja nicht zuvörderst um das eingebrachte Sparpotenzial, sondern um die motivierende, Verantwortungsübernahme anregende Kraft dieser Ansätze. Selbstwirksamkeit muss auch an diesen hoch standardisierten Arbeitsplätzen eine Möglichkeit sein. Es wäre ein großer Fehler, unter den Gesichtspunkt der Effizienz den menschlichen Faktor in der Ausbringungsorganisation zu unterschätzen.

Die Aufmerksamkeit und das Geld fließen derzeit aber vor allem in die agilen Organisationsteile – hier floriert neben dem Methodentraining (Scrum/Designthinking …) vor allem das Ausprobieren neuer Organisationsformen. Vielfältige Fragen, wie denn eine selbstorganisierte Einheit geführt werden kann usw., werden behandelt, und es werden Unterstützungsangebote für die Teams und relativ selbständigen Einheiten, wie z.B. der »Agile Coach«, entwickelt. Wir erleben, dass das Arbeiten in solchen relativ freien Teams sehr bereichernd und lustvoll sein kann, aber es ist in seiner Sozialdynamik auch anstrengend und manchmal bedrohlich, denn es geht auch viel von dem Schutzcharakter von Führung verloren. Es florieren Begleitungsangebote und es wird sichtbar, dass es mit dem einmaligen Teamtraining nicht getan ist. Gruppendynamik ist dynamisch und in ihrem Verlauf irrational – so denken wir über interne und externe dauerhafte Begleitung nach – auch hier kann Blended Learning ein zusätzliches Unterstützungselement sein.

Zugleich wirft eine agile Arbeitsform eine Menge organisatorischer Fragen auf – sie beschränkten sich anfangs auf den Übergang von einem Projektteam zu einem agilen Team. Inzwischen gilt es, die ganze Organisation zu betrachten – Hierarchieebenen werden überflüssig, eine ganze Menge an Fragen der Kontrolle und Transparenz sind weiter ungeklärt – es gibt also vielfältige Unruhe. Es geht darum, die Verantwortung und die Handlungsfreiheit an die Ränder der Organisation zu verlagern und eine Organisation so eher als in der Breite ausgedehnt zu betrachten anstatt in die Höhe der Pyramide.

Wir beginnen gerade zu lernen, wie solche Organisationen funktionieren und geführt werden. Zudem erwarten wir, dass Organisationsteile an das Unternehmen andocken werden, die nicht im klassischen Sinne Teil des Unternehmens sind, was die Aufgabe der Führung noch komplizierter macht. Reicht es auf charismatische Führer zu verweisen – die ja politisch derzeit en vogue sind, oder bedarf es einer tieferen Neubestimmung des Führungsverhaltens, wie es in Bruchstücken mit den Konzepten der transformationellen Führung abstrakt vorliegt?

Wir greifen einen Aspekt heraus: Agilität – als Beschreibung einer flexibel, schnell, ideenreich und verantwortungsübernehmend handelnden Organisation – wird nur möglich sein, wenn das Unternehmen Diversität der eigenen Mitarbeiter lebt – was heißt, die Unterschiede nicht normativ zu verwischen, sondern sich mit dieser »Andersheit«, der Differenz, stetig auseinanderzusetzen. Nur so erfüllt sie eine der großen Hoffnungen, die mit einer agilen Organisation verbunden sind: die Tendenzen, Erwartungen, Bewegungen der Gesellschaft innerhalb der eigenen Organisation abbilden und verstehen zu können – also dem Zielzustand eines innovativen und hoch adaptiven Unternehmens zu entsprechen.

Unterschätzt wird die Auswirkung auf die sogenannten Governance- und Serviceeinheiten der Unternehmen. Sie werden zukünftig eine Plattform anbieten müssen, an die unterschiedlichste Einheiten mit unterschiedlichsten Unterstützungsbedürfnissen andocken können. Hier ist ein Ort der Excellence, der die eigenen Leistungen den agilen Einheiten zur Verfügung stellt. Diese Einheiten müssen sich von der dauernden Diskussion, nicht genügend Durchsetzungsmacht zu haben, lösen und sich hin zu einem Anbieter von entlastenden, ebenfalls flexiblen Lösungen entwickeln.

Und zuletzt verweist uns eine Organisation, die sich selbst stetig vorläuft, um sein zu können, was sie wird sein müssen, auf den Platz, die das »Unternehmen« in Gesellschaften einnimmt. Menschen stellen Sinnfragen, Menschen möchten in einem Kontext leben, der das Gewissen nicht belastet. Wir sind hier zu vielerlei Selbsttäuschung in der Lage, aber der Anspruch bleibt: Mein Unternehmen soll ein guter Ort sein – und er ist es in einer agilen Welt nicht nur innerhalb der Grenzen des Unternehmens, sondern in seiner vielfältigen Verbundenheit mit Gesellschaften.

Unternehmen werden daher kaum umhinkommen, sich immer wieder die Fragen zu stellen: Warum eigentlich duldet die Gesellschaft unser Gewinnstreben? Was ist es, was wir geben, dass uns das Recht zu einem egoistischen Gewinnstreben gegeben wird? Pharmakonzerne, die Geld in die Entwicklung von Medikamenten für Kinder stecken, wissen, dass dies nicht das große Geschäft sein wird, aber sie können sich entscheiden, genau dies zu tun, weil sie eine, wohl in der Wahl freie, aber im Ganzen unbedingte Pflicht haben, dem Ganzen zu nutzen. Und blicken wir in die Welt, sind dann die großen Konzerne nicht einer der wenigen Orte, an denen globale Fragen verhandelt werden? Oder wann haben Sie zuletzt in den Nachrichten von der UNO gehört?

Rüdiger Müngersdorff